大学受験なら武田塾中山校

こんにちは!

授業をしない個別指導塾、武田塾中山校の福原です。

9月となり、共通テストまでは残りおよそ4か月となりました。夏休み期間中、多くの生徒が自習や授業に積極的に取り組み、大きな成果を積み重ねてきました。長時間の学習をやり遂げた経験は必ず自信となり、今後の学習の支えになります。

これからの時期は、夏に築いた基礎を土台にし、入試本番を意識した実戦力を磨いていくことが重要です。模試や過去問演習を通じて弱点を明確にし、戦略的に学習を進めていきましょう。

受験生はもちろん、1・2年生にとっても9月は次学年を見据えて実力を固める大切な時期です。校舎も全力でサポートしてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

それでは今月の武田塾中山校通信もご笑覧ください!

今月の連絡事項

【受験生向け】志望校について

9月に入り、共通テストまでは残りおよそ4か月となりました。ここから先は一日一日の過ごし方が、合否を大きく左右していきます。

その第一歩として、これから「受験計画日程表」を配布します。

各自、必要事項を記入のうえ、9月28日(日)までに校舎内の回収ボックスへご提出ください。

今後の学習計画をより具体的に進めるためにも、期限を守った提出をお願いいたします。

【内部生向け】第三回全統共通テスト模試申し込みについて

先日中山校のLINEにてご案内いたしました通り、現在「第三回全統共通テスト模試」の申し込みを受け付けております。申込締切は 9月22日(月) までとなっておりますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。

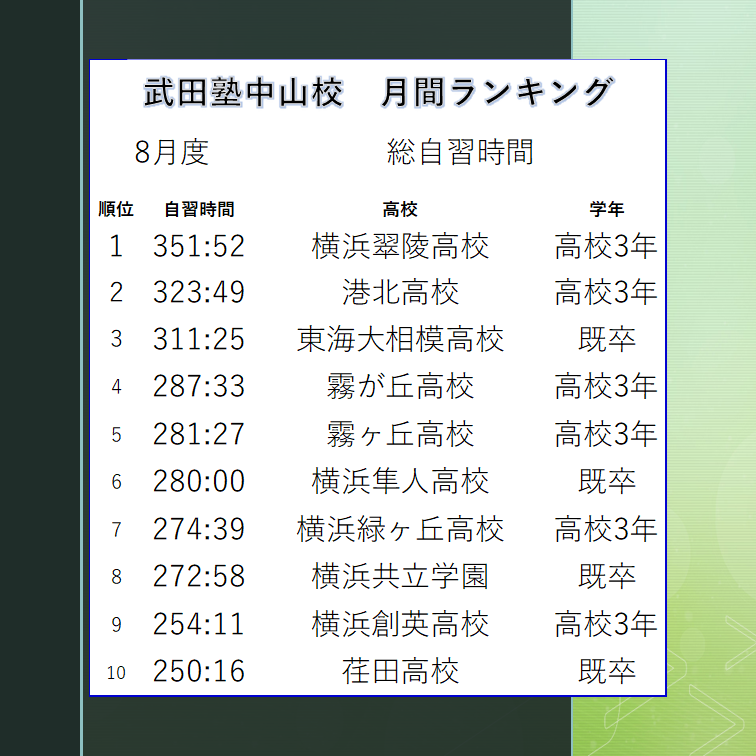

ランキング

2025年8月総自習時間

夏休みお疲れさまでした!みんな本当によく頑張ってくれました。

この調子で受験本番まで突っ走りましょう!

お役立ち情報

【共通テスト2026】Web出願10/3まで…手順を動画で解説

https://news.yahoo.co.jp/articles/b2e5b216b49c8d2b2b76252d2f666a9797f24b50

2026年度大学入学共通テストから新しくWeb出願が始まります。これに合わせて大学入試センターは、出願サイトの操作方法を解説する動画を公開しています。今回の第3弾では「出願内容の登録・検定料支払い」について、手順をわかりやすく説明しています。これまでに「マイページ作成編」「ログイン編」も公開されており、出願の流れを一通り確認できるようになっています。出願に関わる重要な期限は、マイページ作成と出願内容の登録が10月3日17時まで、検定料等の支払いは同日23時59分までです。検定料の支払いを行わなければ出願は完了しませんので、必ず期限内に手続きを済ませるようにしてください。

英検書売上No.1の旺文社が「英検®ライティングAI採点」公式版をリリース! ~2025年9月から旺文社公式アプリ「学びの友」に機能搭載~

https://www.obunsha.co.jp/news/detail/1021

これまで色々なサービスがAIによるライティングの採点を導入してきましたが、旺文社もリリースしたようです。

ChatGPTなどの生成AIと違い、プロンプト(AIへの指示)を考えないで回答に集中できるという点は便利ですね。

さすが旺文社です。

東洋大学 総合型選抜基礎学力テスト型の出願は10月29日から

https://univ-journal.jp/991141/

昨年度大変話題となった東洋大学の年内入試についてです。

今年度の試験要項が公表されたので受験を考えている人は確認しておきましょう↓

https://www.toyo.ac.jp/nyushi/admission/admission-data/achievement-test/

今月のピックアップ生徒

今月は講師の馬場が書きました!よろしくお願いします!

さらなる高みを目指し走り続けるKさん

今回は先月に引き続き勢いのある既卒生を紹介していきたいと思います。1人目は、成長速度が極めて早いKさんを紹介していきます。Kさんの第一印象といえば、「この時期からこんな完成度の高い勉強をしているのか!」と驚いたのを覚えています。勉強法だけでなく、学力もすでに平均以上で、確認テストを出す際に私が解いていた時と同じ問題数を出したところ、「まだ時間に余裕あるので増やしても大丈夫です。」と言ってくれました。一体どうやったらそんなに早く情報処理ができるんだと感心した半面少し悔しさを感じたのを覚えています(笑)。

また、特訓で宿題を決めるときに「今週何か予定ある?」と聞くと、「この日友達とご飯を食べに行くんですが、他の予定に時間を使って勉強をしないのは違うと思うのでいつも通りで大丈夫です。」と言ってくれました。浪人生にとって月一で遊びにいくのは全然悪くないと指導していた私としては自分に対する厳しさに関して目を見張るものがあるなと感じました。

そんな担当する前から完成度が高かったKさんですが、それでも自分の学力に慢心せず日々の勉強もサボることなく特訓で指摘した部分は来週には直してくるなど、こだわりを持って勉強をしています。最近気づいたのですが、Kさんには今まで一度も特訓で同じアドバイスをしていないなということです。Kさんが毎週ちゃんと直しているからこそ新しい課題が見つかっているのだと実感し、その改善のスピードがKさんの伸びに寄与しているのだと感じました。

正直なところ、Kさんはいつも落ち着いた雰囲気で、クールな子だと思っていました。ですが、ある日段階突破テストであまり点数が取れない日がありました。その時、わたしの脳内Kさんは冷静に「復習すべき点はここなのでここを直したいです」と淡々と言うと思っていたのですが、実際のKさんはさきほどの反省の言葉とともにテストで点数が取れなかったことに本気で悔しがっており、正直この子は伸びるなと確信しました。

この調子で少しずつ自分に足りない部分を拾い集めて補強しながら学力を着実につけていきましょう。私も合格まで隣で走り続け、最高のサポートができるようこれからも頑張りますので一緒に頑張っていきましょう!

着実に結果が出るようになってきたKさん

もう一人のKさんは先ほど紹介したKさんと同様に既卒性です。Kさんといえば、根気強い勉強が印象的です。

初めのKさんは理解していると勘違いしていたという部分が多く、特訓中に「〇〇を説明してください」と聞くと、「これがあれで〇〇が〇〇って感じです。」という何を指しているか分からない"こそあど"が飛び出してくる説明をしてくれるのがほとんどでした。しかし、それも毎週毎週私のしつこい質問を嫌がらず答え続けてくれたことで最近では、納得のいく端的な説明をしてくれるようになりました。

初めはノートも汚く、見返すのに使いにくそうなノートでしたが今では、行が整えられていてできなかった理由と解けるようになるにはという考えを書いてくれて、非常に効果的になノートになっていました。特訓で「これを書いた意図は?」や「ここは重要だと思うんだけど、書いていないのはなぜ?」(嫌な質問でごめんなさい泣)という質問に耐えていく過程で大切だと認識してできるようになったんだと思います。最近では、特訓中に私が聞く前からここは「ここが重要だと思ったのでこうまとめました」と先に行ってくれるようになりました。

また、理系受験生の地味に厄介な強敵であるケアレスミスも当初は確認テストや段階突破テストで多くみられていました。しかし、最近では目に見えてケアレスミスが減ってきました。小さい積み上げがやっと表面化してきたなととてもうれしく思います。

そんなKさんは現在理系MARCHレベルの段階突破テストで2週連続1ミスの8割以上の高得点を取れるようになりました。

最近の勉強ペースも「この一冊総復習を1週間でやってこようか」というなかなかの分量の参考書でも「やりきれました!」とちゃんとやりきった報告をしてくれるようになりました。

Kさんはすでに知識の言語化、ケアレスミス対策、ノートの使い方それぞれ1個ずつ改善してくれましたが、これでもまだ足りないと、勉強に磨きをかけているのが伝わってきます。これからの伸びも楽しみです。

この調子で足りない部分を補いながら合格まで駆け抜けていきましょう!

コラム

校舎長の福原が日々感じていることを書くコーナーです。

今回は「あらゆる評価は事後的になされる」をテーマに書いていきます。

振り返りからはじまる「評価」

みなさん、夏休みの勉強はどうだったでしょうか。

「計画通りに進められた」「思っていたよりも遊んでしまった」「最後に焦って一気に詰め込んだ」など、人によってさまざまな感想があるはずです。今回取り上げたいのは、そうした感想そのものが、夏休みが終わった「今」になって初めて語られるものだという点です。つまり私たちは、過ぎ去った時間を振り返り、その結果をもとに「良かった」「悪かった」と評価しています。言い換えれば、評価という営みは常に「事後的」になされるのです。

この「事後性」という特徴は、勉強や受験生活だけでなく、社会全体の営みにも共通しています。たとえばテスト。答案を書き終えた瞬間はまだ何も決まっていません。合否や順位が確定するのは、採点を経て点数が返却されたときです。「勉強の成果」はその後に初めて数値として測られ、本人も周囲もその結果を手がかりに評価を下します。どれだけ努力を重ねたとしても、あるいは直前に苦しい思いをしたとしても、最終的には「返却された点数」という事後の結果を通じてしか評価されないのです。

この構造は、政治や社会の世界でも見られます。最近では石破総理が辞任の意向を示したことが大きな話題となりましたね。その背景にあったのは、政権与党が直近の選挙で示した得票状況です。有権者は日々の政策運営に対して賛否を抱き、それを投票という形で表明します。そしてその積み重ねの結果が議席数となり、政権の継続可否を左右する。つまり「選挙の結果」というものは、国民がこれまでの施策に下した「事後的な評価」にほかなりません(果たして国民がちゃんと評価できているのかは置いといて.......)。辞任の決断もまた、過去に対して与えられた評価を受け止めた上でなされたものだと言えるでしょう。

このように考えると、私たちが生きる世界の多くは「事後的評価」の積み重ねで成り立っていることに気づきます。学生にとっての試験結果、社会人にとっての業績評価、政治家にとっての選挙。どれもが、その時点までに積み重ねられた行動を振り返り、そこから判断を下す営みです。未来に向けて「よくやっているね」と称賛されることはあまりなく、常に「終わってから」「結果が出てから」評価が与えられる。ここに、人間社会の一つの普遍的なリズムがあります。

では、この「事後的評価」という性質を理解したうえで、私たちは日々の学びや受験勉強をどう位置づければよいのでしょうか。ここから先は、より身近な「模試」という題材を通じて、このテーマを考えていきたいと思います。

「事後的評価」は未来への指針になる 模試の例

さて、実際にみなさんの生活に近い「勉強」の話に移してみましょう。

秋は模試が数多く実施される季節です!駿台、河合塾、代ゼミなど大手予備校が主催する模試に加え、学校単位でも実力テストが行われることがあります。受験生にとっては、ほぼ毎週のように試験がやってくる期間だと言っても過言ではありません!

ここで改めて問いかけたいのは、「みなさんは模試をどういうものとして位置づけているか」という点です。模試は単なる「練習試合」なのでしょうか。それとも「本番を占う予兆」なのでしょうか。あるいは「現時点での立ち位置を示す客観的なデータ」なのかもしれません。立場や心境によって、その捉え方は大きく変わります。

しかし一つだけ共通しているのは、模試の持つ「事後的評価」という性質です。答案を書き終えた瞬間には、点数も偏差値も存在しません。返却された成績表を手にしたとき、初めて「自分はA判定だった」「偏差値が2上がった」といった評価が下されます。模試が模試として意味を持つのは、受験当日ではなく、事後に結果を突きつけられたときなのです。

この「模試と評価の関係性」を考えることは、単に成績の上下に一喜一憂する以上の意味を持ちます。なぜなら、模試に対する姿勢は、そのまま「事後的評価にどう向き合うか」という受験生の姿勢を映し出しているからです。模試を「怖いもの」として避けるのか、「未来を見通す道標」として活用するのか。それによって、学習の軌跡は大きく変わっていきます。

模試の結果は、しばしば受験生の心を大きく揺さぶります。A判定を取れば「志望校が見えてきた」と安心し、E判定を突きつけられれば「もう無理かもしれない」と落ち込む。こうした感情の起伏は自然なことですが、注意すべきは、模試が示す評価があくまで「その時点までの学習の積み重ねに対する事後的な判断」でしかないということです。

ここで誤解してはいけないのは、「事後的である=意味がない」ということでは決してない点です。むしろ模試の価値は、この「事後性」にこそあります。すでに積み重ねてきた勉強がどう結実しているのかを、客観的に示してくれる。その上で「何ができて、何がまだ弱いのか」を浮き彫りにするのです。評価は過去に対して下されますが、その評価を受けてどう未来を修正するかは自分次第です。

ここで重要なのは、「評価の受け止め方」が大きな分かれ目になるということです。同じE判定でも、「もう駄目だ」と諦める人もいれば、「足りない部分が見えた」と学習の燃料に変える人もいます。評価が事後的である以上、それ自体を変えることはできません。しかしその評価から何を学び取るか、どう行動を修正するかは常に開かれています。

また、模試の評価が事後的であることを意識すれば、「その瞬間の数値に一喜一憂しすぎない」姿勢も養われます。たとえば、夏の模試でE判定だった生徒が、秋から冬にかけて一気に成績を伸ばし、最終的に志望校に合格するケースは珍しくありません。模試はあくまで途中経過の事後評価であって、それ自体が最終結論ではないからです。

受験生活を通じて何度も模試を受けることになるみなさんにとって大切なのは、「事後的評価をどう未来につなげるか」という視点です。テストが返却された瞬間に一喜一憂するのではなく、「この評価から次に何をするか」を常に問い直すこと。これが、模試を単なる結果通知から「成長の装置」へと変える鍵なのです。

模試のほかにも、「事後的評価」が働く場面は数多くあります。

たとえば部活動。夏の大会で引退する三年生にとって、その努力の評価は最後の試合が終わってから与えられます。どれほど練習を重ねても、公式戦で力を出し切れなければ「悔いが残る」と感じるでしょうし、逆に勝敗にかかわらず全力を尽くせたと思えれば「やってきてよかった」と振り返ることができます。ここでも評価は、常に「終わった後」に訪れます。

あるいは文化祭の企画。準備期間中は「本当にうまくいくのだろうか」と不安に思いながら進めますが、終わってから観客の反応やアンケートや仲間の笑顔を見て、ようやく「やってよかった」と実感できるものです。このように考えると、私たちのあらゆる活動は「そのとき」ではなく「後から」評価される構造に組み込まれていると言えます。

事後的に評価されるなら、今何をするのが正解なの?

ここまで「事後的に評価される」という視点から、勉強や模試、部活動や文化祭といった具体的な事例を見てきました。すると自然に生まれる疑問があります。――「すべて事後的に評価されるなら、今この瞬間に何をすれば正しいのかは分からないのではないか?」という問いです。

実際、私もある生徒から似たような相談を受けました。「夏が終わってから、ついダラダラと学歴系YouTubeを見てしまうんです」という相談でした。

では、「YouTubeを見ること」は正しい行動なのでしょうか。あるいは間違っているのでしょうか。答えは一つではありません。人によっては、成功体験談や大学生活の映像を見て「自分も頑張ろう」とモチベーションにつなげられるかもしれません。一方で、ただダラダラ眺めて時間を浪費し、「またやってしまった」と後悔する人もいる。つまり同じ行動であっても、その人がどう位置づけるかによって、意味合いは大きく変わるのです。

だからこそ私は、こう答えました。「明確な正解はありませんが、そのとき自分が正しいと思っていることをやるのが一番だと思う」と。なぜなら、事後的に評価される世界であっても、「あのとき自分はこう判断した」と納得して選んだ行動であれば、たとえ後から振り返って結果的に間違っていたとしても、後悔はしにくいからです。「正しい」と思ってYouTubeを見ているのならば、それもひとつの考えでしょう。しかし、私に相談に来ている時点で自分の中にやましさみたいなものを抱えていることは自明ですよね。少なくとも今のまま続けてしまったら、後悔するでしょう。

また、加えてここで強調したいのは、「正しいかどうか」という基準を他人や未来に委ねすぎると、行動が鈍ってしまうということです。なぜなら評価は事後的に下されるからです。未来の自分や社会の評価を完全に予測することは不可能です。だからこそ「今この瞬間に自分はどうしたいのか」「何を正しいと思えるのか」という問いを、逃げずに自分で引き受ける必要があるのです。

もちろん、それは簡単なことではありません。ときには「勉強しなきゃ」と分かっていながらも気持ちが乗らない日もあるでしょうし、逆に「息抜きが必要だ」と思いながらも焦って机にかじりつくこともあるでしょう。どちらを選んだとしても、事後的に見れば「もっとこうすればよかった」と感じる瞬間は訪れます。しかし、そのときに「自分は確かにそう判断した」と納得できる選択をしていたなら、たとえ結果が芳しくなかったとしても、その経験は学びへとつながっていくはずです。

模試でE判定が返ってきても、「そのときに必要だと思った勉強をやってきた」と胸を張れるなら、次に向けて行動を修正できます。逆に、周りに流されて「何となくやらなかった」と振り返るとき、人はもっとも強い後悔を覚えるものです。だからこそ、正解が見えない今をどう生きるかは、自分自身の「判断の積み重ね」に委ねられているのです。

結局のところ、事後的評価の社会において私たちがすべきことは、「今この瞬間に自分が正しいと思える選択を積み重ねる」ことです。その結果が間違っているかどうかは未来の自分や社会が判断するでしょう。しかし、今を主体的に選び取る姿勢こそが、後悔の少ない未来につながります。そして、そのように主体的に過ごした時間は、たとえ点数や偏差値といった事後的評価で報われなかったとしても、必ず自分の経験として残り、次の挑戦を支える糧となります。ここら辺の話は先月号のコラムともつながってきますね。武田塾中山校通信2025年8月号

「失敗」と評価されてもそのあとの選択で正当化できる!

ここで、もう一つ強調したいことがあります。それは「事後的評価は固定されたものではなく、後から変わっていく」という点です。人間はしばしば「失敗してしまった」と思い込んだ出来事を、時間をかけて「必要な経験だった」と意味づけ直すことができるのです。

私たちの塾にも、印象的な例があります。現在中山校で働くある講師は現役時代、駒沢大学に補欠合格していました。しかし、入学手続きの不備で進学のチャンスを逃し、やむなく浪人することになったのです。本人にとっては大きな挫折であり、当時は「最悪の失敗」と映ったことでしょう。

ところがその後、その講師は中山校で1年間必死に勉強を重ね、翌年には慶應義塾大学に合格しました。結果だけを見れば、浪人は「失敗」ではなく「慶應合格へのプロセス」だったと評価できます。まさに事後的評価は後から塗り替えられるという好例です。

このエピソードが示すのは、失敗そのものには絶対的な意味はないということです。どんな出来事も「その後の対応次第」でプラスに変わりうる。人間は評価を受け止めるだけの存在ではなく、評価を自ら作り変える存在でもあるのです。

未来は常に手の中に

だからこそ、私たちは「今この瞬間に正しいと思える選択」を積み重ねると同時に、「もし失敗したとしても、その後でいくらでも挽回できる」という柔軟さを持つべきです。評価は常に事後的であり、そして事後的であるがゆえに変化の余地を残しています。模試の判定も、大学受験の合否も、人生の選択も、一度の結果がすべてを決めるわけではありません。

事後的評価を恐れすぎて行動を止めるのではなく、「失敗しても意味づけ直せる」と信じて進むこと。これこそが、後悔の少ない未来につながるのだと思います。

最後にもう一度問いかけましょう。――夏休みの勉強はどうだったでしょうか。たとえ振り返りの答えが「思うようにいかなかった」としても、「うまくいった」としても、それは過去に対する事後的評価に過ぎません。そしてその評価も、これからの努力次第でいくらでも塗り替えることができます。未来はいつだって私たちの手の中にあり、そこに込められる意味は、自分自身の行動が決めていくのです。

今月は以上です!

来月もお楽しみに!

〒226-0019 横浜市緑区中山4丁目 31-23 ル・チードビル5階

JR 横浜線 ・ 横浜市営地下鉄 グリーンライン 中山駅 徒歩1分

☎ 045-482-9544

お問合せはLINE公式アカウントのトークからもどうぞ!

十日市場・鴨居・小机・川和町・都筑ふれあいの丘にお住まいの方もお気軽に!

もちろんグリーンライン沿線やそれ以外の地域の方からもご連絡お待ちしております。

綺麗な自習室、ドリンクサーバーの設置など、充実した学習環境を是非一度見に来てください(^^)