大学受験なら武田塾中山校

こんにちは!

授業をしない個別指導塾、武田塾中山校の福原です。

みなさん、夏休みはどう過ごしていますか。お盆も過ぎ、いよいよ終盤戦。

毎日自習室で机に向かう姿も、たまに息抜き(中にはずっとサボってる人も......)している姿も、講師はちゃんと見ています。まだ思うように頑張れていない人も、ここから巻き返すチャンスは十分あります。ラストの日数をちゃんと踏ん張れるかどうかが、その後の伸びを大きく左右します。

どちらにせよ、できる限り後悔のない夏休みにしてほしいと思います。

それでは今月の武田塾中山校通信もご笑覧ください!

今月の連絡事項

【内部生向け】模試の結果回収について

最近受験した模試の結果がある場合は、自習に来た際や特訓のときに持ってきてください。もしくは、PDFなどデータで存在する場合は、公式LINEに送ってください!模試は、現在の学習状況の確認や今後の戦略を考えるうえで非常に重要となります。どうぞご協力をお願いします🙏

【内部生向け】面談ルームの使用について

基本的に面談ルームの使用を禁止とします。

【内部生向け】指定席配布イベントについて

先月号でご案内した指定席イベントについて、追加の注意事項をお知らせいたします。

〇配布対象

8月の勉強時間が240時間を超えた生徒

〇追加の注意事項

①勉強姿勢が著しく不適切な場合(例:雑談が多い、長時間スマホを操作している等)、その時間は自習時間としてカウントしません。

②開校時間である10:00以前の入室、および閉校時間である21:30以降の退出は、自習時間としてカウントしません。

③8月末に、配布対象の生徒(と希望する人)を対象に確認テストを実施します。

- 自習席の配布対象となった生徒で、正答率が5割未満の場合は「過去問特訓」補習を受けた後に配布します。

- 希望する席が重なった場合は、このテストの得点が高い生徒を優先して配布します。

【外部生対象】夏だけタケダ2025開催中!!

夏だけタケダとは...?

一ヶ月間、入塾金無しで武田塾に通えます。

「いきなり入塾するのは不安なので、まずはお試しで通ってみたい!」という方に最適な体験です。

自習室も毎日利用できるので、夏の間だけでもしっかりと勉強したい方にもお勧めです。

申込期間:6月1日~8月末

受講期間:6月1日~9月末

↓↓↓詳しい内容はこちらから↓↓↓

【夏期講習】1カ月で成績UP!「夏だけタケダ」で正しい勉強法を手に入れよう!

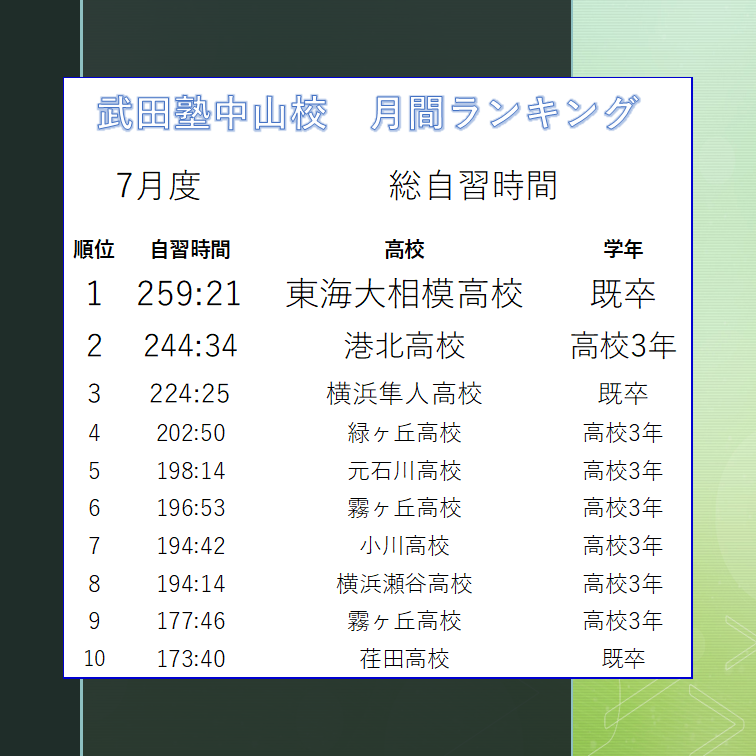

ランキング

2025年7月総自習時間

確認テストランキングについて、新システムの都合上現在作成できなくなっております。作成できるようになり次第、掲載を再開させていただきます。

お役立ち情報

【2026年】大学受験のスケジュール|入試制度と受験の流れを解説

https://www.asahi.com/thinkcampus/article-120861/

入試までのスケジュールです。9/16からは共通テストの出願も始まります。改めて確認しておきましょう!

大学受験における併願とは? 専願との違いや併願校選びのポイントを解説

https://www.asahi.com/thinkcampus/ariticle-120777/#3

第一志望にばかり目を向けてしまいがちですが、この時期から併願校についてもしっかり検討しておくことが大切です。受験スケジュールや出題傾向との相性、自分の学びたい分野との一致度など、複数の要素が絡み合って志望校は決まります。だからこそ、時間に余裕のある夏休みのうちに候補を絞っておくことをおすすめします!

神奈川大学の新たな改革 生まれ変わる入試制度

https://univ-journal.jp/column/2025256647/

毎年、中山校に通う多くの生徒が神奈川大学を受験していますが、今年度から新たな入試制度が導入されたようです。近年、このような入試制度の改革は多くの大学で相次いでおり、受験生にとって最新情報を把握することの重要性はますます高まっています。特に、自分が受験を考えている大学については、常にアンテナを張って情報収集を行いましょう。

学力型年内入試の提出書類にもはや生成AIは不要?

https://univ-journal.jp/column/2025990442/?cn-reloaded=1

上に関連したものとなっております。2月の一般入試と併願ができる学力型年内入試も増えてきています。よく確認しておきましょう。

親の期待が女子の進学に与える影響、ハーバード・早大ら調査

https://resemom.jp/article/2025/07/17/82654.html

この記事の要点です。

-

女子の難関大学進学率の低さと親の影響

大学進学率は男女でほぼ同等になったが、難関大学への出願は女子が依然少なく、その背景に親の性別による意識差があることを実験的に確認。 -

親の評価傾向

女子が「女子学生が多い大学」や「女子向きとされる文系学部」を希望すると親は受験を勧めやすいが、「理系学部」や「男子比率が高い大学」は勧めにくい傾向。 -

経済的便益・性役割意識との関連

女子の大学進学に経済的な便益を見込みにくい、または伝統的な性役割意識を持つ親ほど、女子の難関大学受験を勧めない傾向がある。 -

研究の意義と成果

女子が難関大学を避ける要因は学力ではなく、親の無意識バイアスや進学先のイメージによる可能性が高いことを示唆している

保護者だけでなく、私たち大人は、自分の価値観や固定観念によって子どもの可能性を狭めないよう、常に意識をアップデートし続ける必要があると思います。特に進学や進路選択の場面では、最新の情報や多様な価値観を学び、柔軟に対応する姿勢が求められています。

「データ」はときに「言葉」よりも雄弁? データサイエンス×古典文学で文学研究の新たな地平を切り拓く~同志社大学~

https://univ-journal.jp/column/2025256226/2/

記事によると、同志社大学文化情報学部の福田教授は、古典の和歌をデータサイエンスで分析する手法を開発し、鎌倉時代の歌人同士の関係性や作風の違いを客観的に可視化してきました。このアプローチによって、最初は古文に抵抗感を示した理系の学生も、データを使った「比較と分類」の面白さから言葉や歴史への関心を深めているとのことでした。

みなさんも大学に入学にする前から、ひとつの視点にとらわれず、物事をいろいろな角度から見る練習をしてみてください。違う分野や考え方に触れることが、思わぬ発見や新しい興味につながります。こうした姿勢が、大学での学びや将来の選択をもっと自由で豊かなものにしてくれるはずです。

今月のピックアップ生徒

今月は講師の圡田が書きました!よろしくお願いします!

弱点の明確化と圧倒的な勉強時間を魅せるOさん

今回は既卒生のOさんについて書かせていただきます!私は、Oさんの英語と国語を4月から担当しています。最近は英語、現代文、古文の段階突破テストに取り組んでおり、全て日大レベルを突破しました!!また、英語と現代文ではMARCHレベルも6割近い点数をとれるようになってきています!最近の特訓では段階突破テストを解いて発見した弱点である現代文の記述のトレーニングを行っています!

Oさんが驚異的な成長を見せている秘訣についてお話します!

結論から述べるとずばり弱点の明確化×圧倒的な勉強時間にあると考えています。まず弱点の明確化についてですが、Oさんは毎回の宿題に取り組み、その中で見つかった弱点を毎回の特訓の初めに伝えてくれます!さらになぜそこが弱点なのか、(考え方がズレている?知識が足りていない?などなど)まで考えてきてくれたり、時には一緒に考えたりします!そうして見つけた弱点箇所を中心に圧倒的な勉強時間で磨きをかけます。ここ最近だと1日10時間以上はマストで多い日だと12,3時間も勉強を頑張ってくれています!

長時間勉強している受験生が陥りがちなのが「机に向かっている時間は長いけど実際集中している時間は短い、ダラダラと質の低い勉強を長時間続けている」というパターンです。しかしOさんは自分の弱点が明確なのでとにかく他の受験生よりも高い質で勉強をすることが出来ています!また、弱点が明確ということは短期的なゴールが明確であるということにもなります!常にゴールが明確な状態にある事も長時間勉強が出来る理由の一つであると私は考えています!

また、Oさんが見据えているのは短期的なゴールだけではありません、先述の通りOさんは既卒で現役時代には残念ながら第一志望に合格することが出来ませんでした。その悔しさをバネに今年も同じ志望校を目指して日々頑張ってくれています!

Oさんには何度か伝えていますが、時にはリフレッシュも重要です!受験は長期戦です!健康第一で引き続き頑張って下さい!

「知ってる」を「できる」にしようとするKさん

Kさんは現在高校3年生で今年の5月から武田塾に通ってくれています。私はKさんの入塾当初から英語を担当しています!

Kさんは武田塾に入る前はほとんど受験勉強がすすんでおらず、ほぼ0からのスタートだったのですが僅か3か月で日大レベルの段階突破テストをクリアしてくれました!

ここでもKさんが驚異的に成長している秘訣について分析しようと思います!

Kさんはとにかく「知っている」を「解ける」に変えようと頑張ってくれています。毎回特訓の初めには確認テストの間違えた問題の解説をお願いしてきてくれます!さらにKさんは間違えた問題を覚えて終わるのではなく、なぜそれが正解になるのか 他の選択肢はなぜ不正解になるのか、などとにかく知識を本質的に理解し応用力として自分の中に落とし込もうとする姿勢を見せてくれます!私が確認テストの解説をしている際も「この場合ってこの文法も使えませんか?」「これ同じ文法でも違う使い方ありますよね?」と語学学習においてとても重要な問いを常に持ち続けています。私が担当しているのは英語のみですがKさんのこの姿勢は英語に限らず、あらゆる科目で力を発揮すると思います!

Kさんは学校の先生になりたいらしく、もし「知っている」を「解ける」にしてくれる先生が学校にいたら自分が現役の頃に出会いたかったなと思います(笑) そんなKさんには来週の特訓で先日受けてもらった模試の解説授業をKさん自身にやってもらおうかなと思っています!

家で勉強している際、目の前に生徒がいると思って自分で授業をしてみる。というのが意外と効果的だったりします!様々な工夫を凝らしながらこれからも頑張ってください!

コラム

校舎長の福原が日々感じていることを書くコーナーです。

今回は<自分>の作り方、特に「意志の決定」について考えてみたいと思います。

この夏休みは、志望校の過去問に挑戦したり、オープンキャンパスで大学の雰囲気を体感したりと、数カ月後・数年後の自分を少しリアルに想像できた人も多いはずです。その中で「やっぱりここに行きたい」と気持ちが固まった人もいれば、「本当にこの大学でいいのかな......」と迷いが生まれた人、あるいは「まだ将来のことなんてピンとこない」という人もいるでしょう。

ここからは、そんな「決める」という行為について、5つの視点から掘り下げていきます。

選ぶという行為は日常にあふれている

今年の夏、私たちは大きな選択の場面を目にしました。7月の参議院選挙と、8月上旬の横浜市長選です。街には候補者のポスターが並び、ニュースやSNSでは「誰に票を入れるべきか」という議論が盛り上がっていました。総理大臣である石破茂さんも演説で中山駅に来ていましたよね。このように選挙は、国や地域の未来を左右する重大なイベントです。

しかし、少し視点を変えると、「選ぶ」という行為は日常のあらゆる場面に潜んでいます。たとえば進路選択――文系か理系か、どの大学を受験するか、模試を受けるかどうか。勉強法を今のまま続けるか、思い切って参考書や授業スタイルを変えるか。部活動を受験まで続けるか、引退して勉強に専念するか。アルバイトを続けて生活費や経験を得るか、それとも時間を勉強に割くか…。選挙ほど注目されなくても、自分の未来に直結する決定です。

しかも、選択はこうした<特別な場面>だけで起こるわけではありません。一日の中でも、朝6時に起きて勉強を始めるか、もう30分寝るか。授業で「答えはこうだ」と発言するか、それとも黙ってノートを取るだけにするか。帰宅後に計画通り課題をやるか、スマホを開いて動画を見るか。こうした小さな選択の積み重ねが、性格や習慣、そして将来の方向性までも形作ります。

日常の選択は、意志決定の「練習場」でもあります。たとえば授業中に発言するか迷ったとき、「やっぱりやめよう」と流すのか、「間違ってもいいから言ってみよう」と行動するのか。この一瞬の判断を繰り返すうちに、自分の意見を表に出す度胸や、選択のスピードが鍛えられます。模試の選択科目や演習の順番なども同じです。日常で自分の意思を試す回数が増えれば、大きな進路決定の場面でも迷いにくくなります。

だからこそ、「なぜ自分はこれを選んだのか?」と、日常の小さな選択の後にも立ち止まって考える習慣が大切です。その積み重ねが、将来の重要な決断を下すときの土台になります。

選択の中心に<自分>はいるのか

大きな決定をするとき、多くの人は「これは自分で決めた」と感じます。でも、本当にそうでしょうか。実は私たちの判断の多くは、無意識のうちに周囲の影響を受けています。家族の意見、友達の進路、SNSやYouTubeで見かけた勉強法…。参考になる一方で、自分の本心や状況を見えにくくしてしまうこともあります。

受験生でありがちなのが、「頭のいい友達がこの参考書を使っていたから、自分もやろう」という選択です。確かに優秀な人の真似は一見合理的に思えますが、その参考書のレベルが今の自分に合っていなければ、途中で挫折してしまい、時間だけが失われます。また、「志望校の合格者がこういう対策をしていた」と聞いて、丸々同じスケジュールや教材を真似する人もいますが、そもそもその人と自分では得意・不得意や生活リズムが違うことも多いのです。

こうした「他人のやり方のコピー」は、うまくいけばラッキーですが、合わなければすぐに限界が来ます。そして何より怖いのは、「うまくいかなかったときに自分で責任を取れない」ということです。「あの人が言ってたから」「みんなやってたから」という言い訳が先に立ち、自分の意思での選択が育ちません。

だからこそ大切なのは、自分が何を大切にしているか――つまり価値観や優先順位を知ることです。「短期間で結果を出したいから、今は自分に合った基礎教材で固める」「量より質を優先して、演習は少なくても深くやる」など、方針は人によって異なります。この軸が曖昧だと、周囲の基準に振り回されやすくなります。

一つ試してほしいのは、「全員が反対しても、自分はこれを選ぶのか?」という問いです。これは他人の意見を無視しろという意味ではありません。むしろ信頼できる人の助言は大切にすべきです。ただし、それを鵜呑みにするのではなく、自分の状況と照らし合わせてから取り入れること。情報は材料、自分の意思が料理人――そんな感覚を持てると、選択の質は一段上がります。

結果よりも大切な<プロセスの質>

意志の決定というと、多くの人は「正しい答えを選ぶこと」に意識を向けがちです。しかし実際には、最終的な結果よりも、その決定に至るまでのプロセスの質こそが重要です。なぜなら、結果は運や環境に左右される部分が大きいからです。

受験でも同じです。模試で高得点を取ったとしても、「たまたま出た範囲が自分の得意分野だった」「前日に一夜漬けで詰め込んだだけ」という場合、その成績は次に再現できません。逆に、模試で思うような点数が取れなかったとしても、弱点を洗い出し、原因を分析し、それに合った対策を次の模試や本番に活かせるなら、その経験は確実に積み重なります。

ここで大切なのが「他人のやり方を参考にするときの視点」です。もちろん、先輩や友達の勉強法を参考にすることは有益です。ただし、参考にすべきなのは「結果」そのものではなく、<結果に至るまでの過程>です。

たとえば、自分の志望校に合格した先輩が「日本史で天皇を全部覚えた」と話していたとします。その行動を真似すること自体は悪くありません。けれども、それだけでは「先輩のやったことをコピーした」に過ぎません。重要なのは「どうしてその先輩は天皇を全部覚えたのか」という背景を知ることです。もしかすると、その志望校では天皇に関する出題が多かったのかもしれませんし、政治史と文化史を関連付けて理解するための工夫だったのかもしれません。理由を理解していれば、自分の勉強にも応用できますし、もし自分の志望校では別の分野の比重が高いなら、そのやり方を丸ごと真似する必要はない、という判断もできます。

似たような失敗は、教材選びや勉強時間の配分でも起こります。「頭のいい友達が使っていた参考書だから」という理由だけで選んだ結果、レベルが合わずに挫折する。「合格者が毎日10時間勉強していた」と聞いて真似したものの、体力や集中力が持たずに途中で計画が崩れる――こうしたケースは珍しくありません。うまくいかないと、「やっぱり自分には無理だった」と自信をなくしてしまいがちですが、本当は「方法が自分に合っていなかっただけ」のことも多いのです。

だからこそ、プロセスを高めるためにはまず自分の現状を客観的に把握し、情報を集め、複数の選択肢を比較することが欠かせません。志望校の出題傾向、過去問の難易度、配点の特徴、自分の得意・不得意…。それらを踏まえて「なぜこの方法を選ぶのか」を自分の言葉で説明できるようにする。たとえば「世界史の文化史が弱いから、まずは通史の後半を固めてから文化史に入る」「英語は長文より文法が点数源になる配点だから、先に文法の精度を上げる」といった具合です。

さらに、選択後の「振り返り」も重要です。模試や過去問演習の後、「準備は十分だったか」「別のアプローチを取ったらどうだったか」を必ず検証する。ここで大事なのは、成功したときも失敗したときも同じようにプロセスを分析することです。成功の理由がわかれば再現できますし、失敗の理由がわかれば改善できます。

結果に一喜一憂するよりも、その裏にある考え方や判断の過程を大事にすること。それを意識すれば、他人の勉強法を取り入れるときも「表面だけを真似する」のではなく、「なぜその方法にたどり着いたのか」を理解して、自分仕様に調整できます。これこそが、意志決定力を本当に伸ばす方法であり、受験勉強を通して<自分で考えて選べる人>になるための近道です。

<自分の軸>の見つけ方

受験勉強をしていると、周囲の意見や流行の勉強法に心が揺れる瞬間が何度もあります。そんなときに判断を支えてくれるのが「自分の軸」です。軸とは、自分が何を大事にしているか、どんな優先順位で物事を決めるのかという基準のこと。軸があると、迷ったときでも選択がぶれにくくなります。

では、どうやってこの軸を見つけるのか。第一歩は「過去の経験を振り返る」ことです。

これまでに「やってよかった」と心から思えた勉強や挑戦、逆に「もう二度とやりたくない」と感じた経験を紙に書き出します。たとえば、「1日1教科集中してやった日は頭に入りやすかった」「深夜に勉強したら翌日自習中に眠くなって効率が落ちた」など。こうした小さな実感の積み重ねが、自分に合う方法や大切にしたい条件を浮かび上がらせます。

次に「将来像を描く」こと。

将来像を描くというと、10年後や社会人になった自分を想像するイメージがありますが、受験生にとってまず大事なのは「本番の日の自分」を描くことです。

たとえば共通テスト本番の朝、会場に向かう自分はどんな表情をしているのか。自信を持って試験に臨めているのか、それとも「もっとやっておけば......」という不安を抱えているのか。2月の試験で、どんな心境で問題用紙を開いているのか――こうしたイメージを具体的に持つことが、今の行動に直結します。

このとき大事なのは、具体的な相手を知っていることです。プロスポーツの試合でも、相手チームの特徴を知らずに練習することはありません。受験も同じで、志望校の問題傾向や難易度を知らないまま勉強を進めても、的外れになることがあります。まだ志望校の過去問を一度も解いていない人は、まずは1年分でいいので解いてみましょう。点数は気にせず、「どんな問題が出るのか」「時間配分はどれくらいかかるのか」を知ることが目的です。ここで得た情報が、あなたの将来像をよりリアルにしてくれます。

こうして直近の受験本番を軸に将来像を描くと、「なんとなく頑張る」ではなく、「この姿になるためにこれをやる」という明確な理由ができます。その理由こそが、迷ったときややる気が落ちたときに、自分を引き戻してくれる軸になるのです。

受験生にありがちな失敗は、「軸がないまま計画を立てる」ことです。友達がやっているから、SNSで流行っているから――これらは参考情報にはなりますが、それだけで決めてしまうと、途中でやる気が落ちたり、方法が合わなくなったときにすぐ崩れます。軸があれば、「今は基礎固めが最優先だから、参考書はこの1冊に絞る」「暗記より理解を優先するスタイルで進める」など、判断の基準が明確になります。

また、軸は一度決めたら変えてはいけないものではありません。むしろ、模試や過去問演習、日々の勉強の中で試行錯誤を繰り返すうちに少しずつアップデートしていくのが自然です。重要なのは、その時々の自分の状況や目標に正直であること。たとえば、夏までは「とにかく英語重視」だったけれど、秋以降は伸び悩んでいる数学に重点を置く――こうした軌道修正も、軸があれば自信を持って行えます。

結局のところ、自分の軸は「自分にしか作れないマニュアル」です。他人の方法は参考書、軸は自分だけの指針。これがあると、どれだけ情報があふれても迷いすぎず、進むべき方向を見失いません。そしてその軸をもとに下した選択こそが、本当の意味で<自分の意志で決めた>と言えるのです。

正直、ここまで書いたことを自分ひとりでやろうとすると非常に難しいと思います。だからこそ私たちを<利用>してください!!

小さな選択の積み重ねが大きな未来を作る

受験の結果は、突然訪れる「大きな一日」だけで決まるわけではありません。むしろ、毎日の小さな選択の積み重ねが、その日のあなたを作ります。

たとえば、夜10時に寝るか、あと30分スマホを見るか。通学中にSNSを眺めるか、単語帳を開くか。数学の問題でわからなかったときにすぐ答えを見るか、あと3分だけ粘って考えるか。こうした些細な選択が、半年後の学力に差を生みます。

小さな選択は、意志決定の練習でもあります。普段から「自分はなぜこれを選ぶのか」と意識して選択していれば、本番の大きな決断でも迷いにくくなります。逆に、日常で流されて選んでいると、いざというときも流されやすくなります。

結局のところ、未来の自分は今日の選択の積み重ねです。本番で自信を持ちたいなら、まずは今日の5分、今日の1問、今日の一歩を大事にしてください。それが合格への最短ルートです。夏休み、そしてそのあとも最後までがんばりましょう。私たちも根限りサポートします!!

今月は以上です!

来月もお楽しみに!

〒226-0019 横浜市緑区中山4丁目 31-23 ル・チードビル5階

JR 横浜線 ・ 横浜市営地下鉄 グリーンライン 中山駅 徒歩1分

☎ 045-482-9544

お問合せはLINE公式アカウントのトークからもどうぞ!

十日市場・鴨居・小机・川和町・都筑ふれあいの丘にお住まいの方もお気軽に!

もちろんグリーンライン沿線やそれ以外の地域の方からもご連絡お待ちしております。

綺麗な自習室、ドリンクサーバーの設置など、充実した学習環境を是非一度見に来てください(^^)