みなさん出願校はだいたい決まっているでしょうか?

〇〇大学!のように確定していなくても大丈夫です。

なぜなら共通テスト後の

自己採点結果を見ない限りは

出願先は決められないので!!

しかし要注意が1点あります。それは、

共通テストの自己採点後の出願校決定の方法

です!!

この最終決定でズレた選択をしてしまうと

せっかくの受験勉強が水の泡になりかねません。

今回はこの”共通テスト自己採点後の出願決定”について紹介します!

自己採点後の落とし穴は”判定”

1月中旬の土日に共通テストを行い、

月曜日に自己採点を行うひとがほとんどです。

高校3年生は学校で一斉に自己採点を行います。

(このときの教室の空気はここでしか味わえません)

自己採点が終わった後、学校や予備校では

その点数をネット上のシステムにかけ、

各志望校の合格可能性を判定として出します。

模試と一緒ですね。

A~E判定が出るアレです。

もちろん膨大な数の受験生のデータから

算出される判定ですので、

参考にはなります。

が、しかし!

判定”だけ”をあてにすると次のような落とし穴がありえます。

落とし穴❶:予備校ごとに判定が違うんだけど…?

これは毎年最もよく出てくる質問です。

判定システムを運営する予備校さんは

河合塾さん、駿台さん、東進さんなど複数あります。

どれも各々のアルゴリズムに沿った

算出ですので、どれが良いとか悪いとかはありません。

しかし結果的に

「何を信じればいいかわからない…」

ってなってしまいますよね。

落とし穴❷:低い判定が出たけど、2次試験で逆転は不可能なの?

EやDなどの判定が出たけど、

そもそも共通テストの配点が低い大学はたくさんあります。

例えば千葉大学の教育学部は、

共テ:2次=450:1000

という比率です。

共通テストの点数が低かったら

判定も当然低く出ますが、

そもそも”2次試験で逆転できる”かもしれませんよ?

落とし穴❸:高い判定が出たけど、2次対策は十分なの?

落とし穴❷の逆パターンですね。

共通テストがうまくいって

高い判定が出たからといって、

勇み足で出願するのは少し待ちましょう。

考えられる落とし穴は、

”2次試験で充分な点数が出せずに不合格”

です。

極端な話、

いくら共通テストでA判定が出ても

2次試験が0点では合格はまずありません。

落とし穴❹:私立大学の判定

私立大学の試験も、共通テスト後に判定を出すことはできます。

しかし共通テストを利用しない試験での

判定はどこまで信用できるでしょうか?

共通テストは独自の出題の仕方(特に数学)

ですので、共通テストは苦手でも

私立大学の個別試験では得点できるひとは少なくありません。

共通テストの判定以外で出願校を決める方法

ここからは、

判定に惑わされずに出願先を決定する方法を

3STEPに分けて紹介します。

STEP1:自己採点をし、志望大学の合格平均点を調べる。

まずはなにがなんでも

共通テストの自己採点はしなければ話は始まりません。

その後、出願するか悩んでいる大学の

”合格平均点”を調べましょう。

ここでいう合格平均点は

「共通テスト+2次試験」の合格平均点です。

共通テストだけの合格平均ではないので注意です!!

加えて、

「平均点ではなく合格最低点でよいのでは?」

という意見もよくききます。

最低点でも構いませんが、

点数は年度によって上下するため

最低点を目標にするのは危険です!

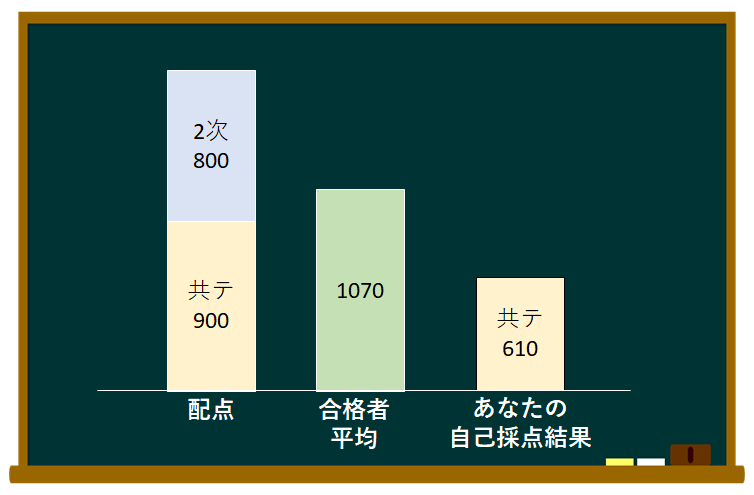

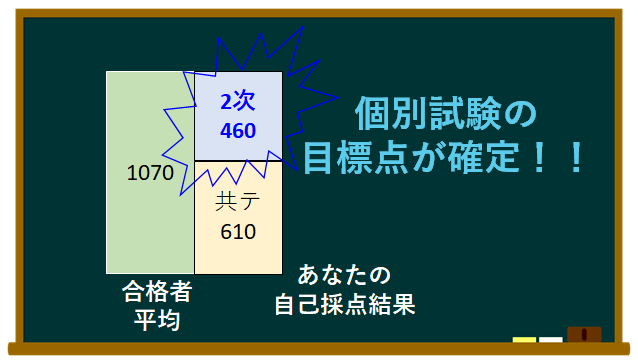

例:広島大学経済学部志望の場合…

今回は仮に以下のような生徒Aさんを

想定して図を作りました。

★共通テスト自己採点結果

900点中610点

★広島大学経済学部(昼)前期日程

・配点は、共テ:2次=900:800

・昨年度の合格平均点は、1700点中1070点

STEP2:合格平均点からあなたの共通テストの点数をマイナスする

調べた合格平均点から、

あなたの自己採点結果を引いてみましょう!

すると、

”あなたが2次試験で取らなければならない点数”

が算出されます。

広大経済学部志望のAさんの場合、

1070ー610=460点

これが2次試験の合格目標になります。

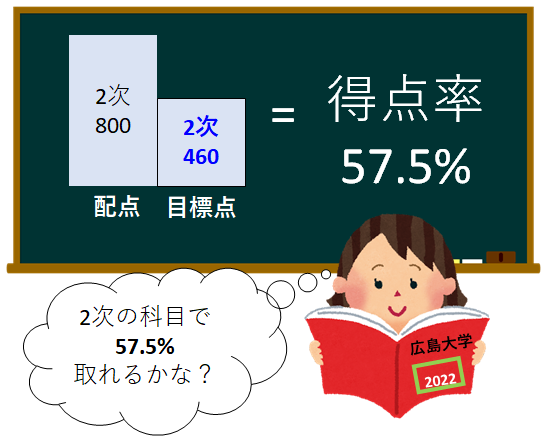

STEP3:残りの点数をとれるか過去問から”あなたが”判断する

ここまできたらあと少しです。

STEP2で算出した2次の目標点を%に直し、

過去問を解いて分析をしながら、

「残り日数でこの%までもっていけるか」

を”あなたが”判断しましょう。

Aさんの2次試験目標点は460点ですので、

460÷800=57.5%

を、あと1か月半で取れるかの勝負になります。

全科目の過去問を解いて解説を読んでみて

・現状何%ぐらいとれるのか

・残り日数で目標まで上げられそうなのか

など、受験生本人がジャッジしてください。

「学校や塾の先生がいけるって言ったから…」

「自分は本当は別の大学に出願したかったけど…」

のような言い訳は、あとの祭りです。

まとめ

以上のような出願校決定方法を

用いれば、判定による落とし穴はすべて回避できます。

落とし穴❶:予備校ごとに判定が違うんだけど…?

落とし穴❷:低い判定が出たけど、2次試験で逆転は不可能なの?

落とし穴❸:高い判定が出たけど、2次対策は十分なの?

落とし穴❹:私立大学の判定

どんな判定が出たとしても

”あなたが2次試験で目標点に届かせるかどうか”

で出願を決めている以上、

判定には意味がありません!!

私立大学や後期試験も同様です!

E判定でも、

2次のこの問題レベルでこの%取ればいいならイケる!

となるかもしれませんし、

A判定でも、

この大学の2次試験の問題ニガテだから目標に届かないかも…

となるかもしれません。

2次の目標点を算出し、

過去問を解いてみて届きそうかどうか

”あなたが”判断する。

ぜひ悔いのない形で受験を終えてください!

無料受験相談随時受付中!!

武田塾では毎日無料受験相談を行っております。

志望校に関しての相談はもちろん、

勉強方法や受験に対する様々なことについて

アドバイスいたします。

お気軽に武田塾に相談にお越しください!

↓↓無料受験相談に関するお問い合わせはコチラ↓↓

自学自習を推薦する武田塾の仕組み

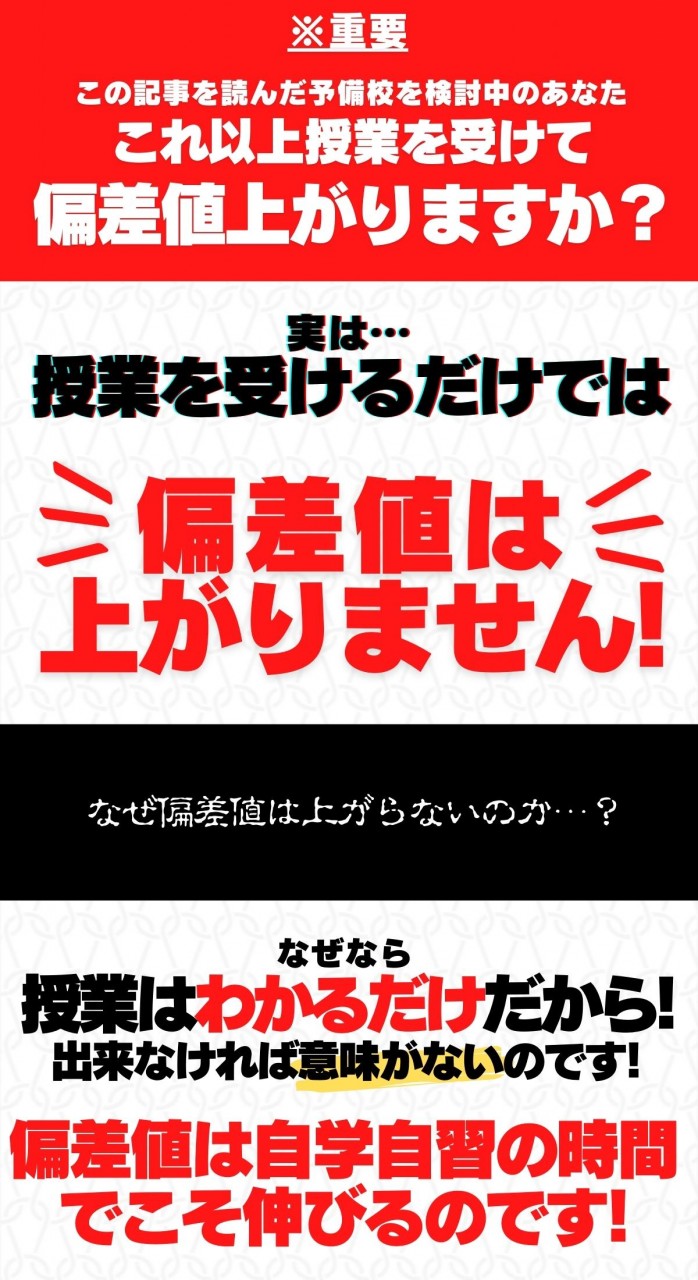

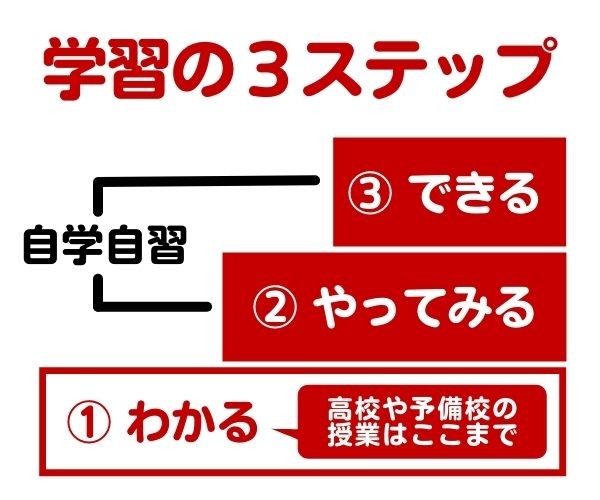

①授業は「わかる」だけ。自学自習で「できる」ようにする。

勉強の3ステップは

「わかる・やってみる・できる」

今までのように授業を受けただけでは成績は伸びません!

重要なのは

「やってみる」

=「実践する」こと。

何度も実践を繰り返してやっと

「できる」=テストで点が取れる

ようになります。

武田塾は「わかる」ことよりも

「やってみる」「できる」

を重視したシステムになっています。

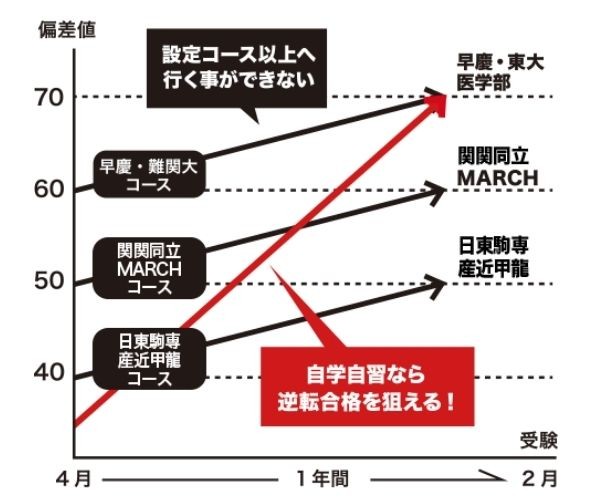

②みんなと同じペースでは逆転合格はできない。

上の図の黒い矢印は一般的な予備校が設けている通年のコースです。

スタートラインをみると

早慶コースは春の段階で偏差値60

となっています。

現状の偏差値が60より低い場合は

最初から授業について行けない

ことがほとんどです。

偏差値が志望校のコースのスタート地点より低い場合、みんなと同じペースで勉強しても逆転合格は出来ません。

ですので

他の生徒がやっていない

最も効率的な勉強法

「自学自習」

で勉強を進めることが必要です。

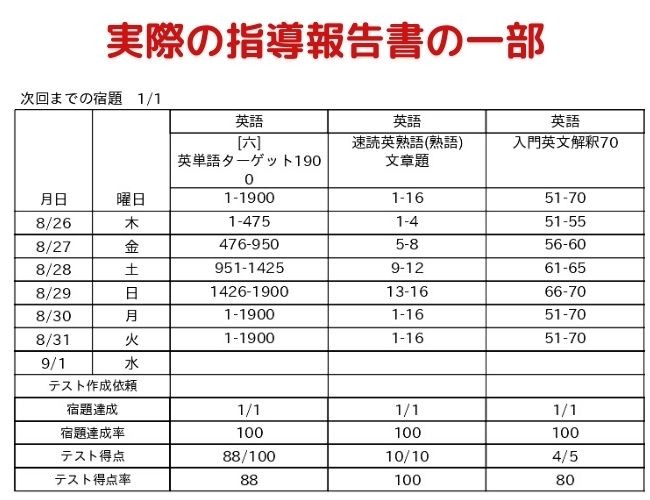

③自学自習の徹底管理!完璧になるまで進ませない!

一人で勉強する時間を徹底的に効率化するために武田塾では毎日やるべき課題を「宿題」として明確に指定します。

こうすることで、毎日「何を勉強すればいいのか」で迷うことがなくなります。

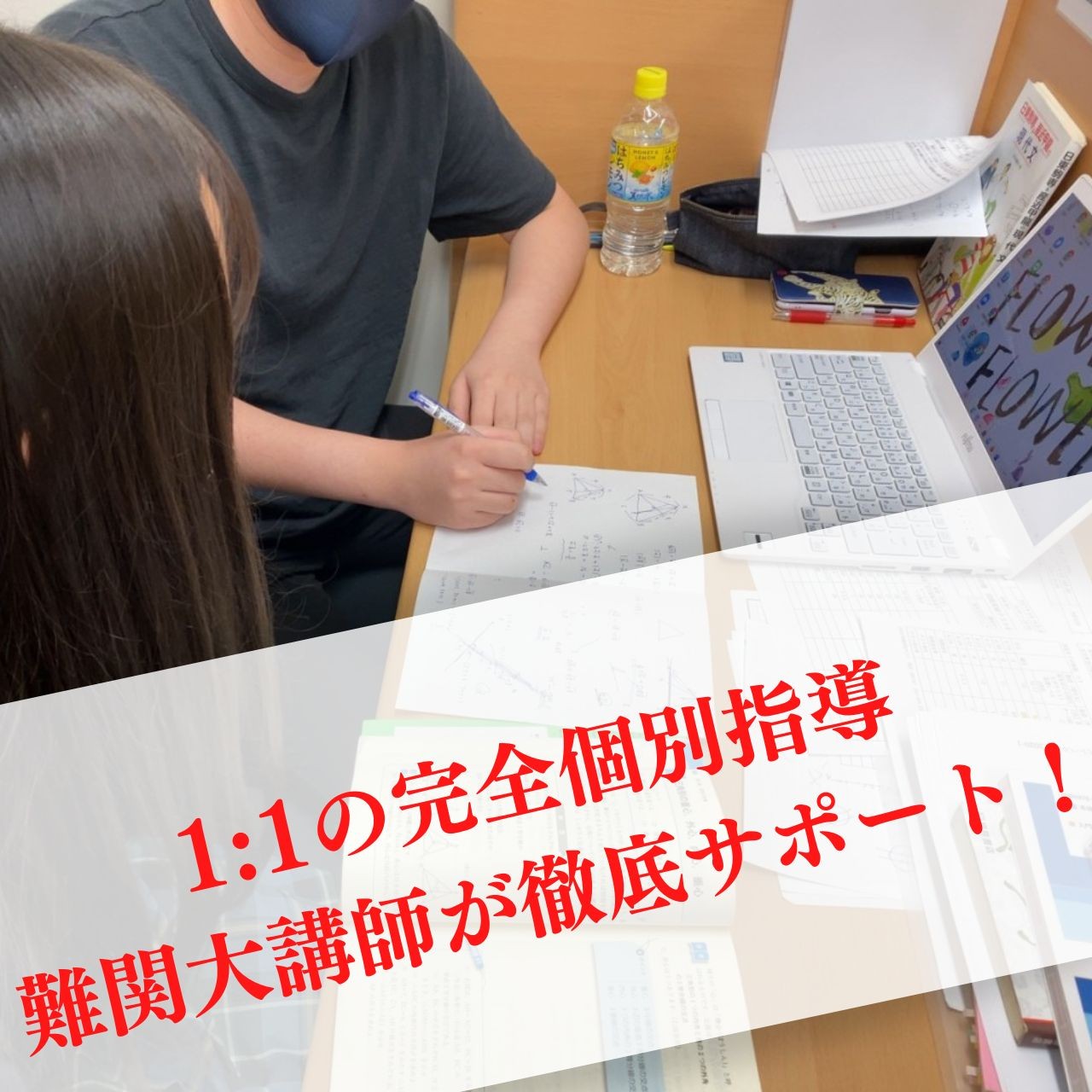

そして1週間後、個別指導の前に、やってきた宿題が確実に身についているかどうかをチェックするテストを行います。

さらにテスト後の個別指導では、日々の勉強を間違ったやり方で進めていないか、自分の言葉で説明できるレベルまで理解しているかなどを細かくチェック。

それを踏まえてまた1週間の課題設定をしていきます。

①宿題の設定→②確認テスト→③個別指導→①宿題の設定→②確認テスト…

この繰り返しが武田塾の考える自学自習の最も効率的な形です。

↓↓↓お問合せはこちら!↓↓↓

武田塾青葉台校講師紹介

(その他多数講師在籍しています)

お問い合わせ方法

↓↓↓お問合せはこちら!↓↓↓

公式LINEやお電話での

お問い合わせも受け付けております。

お気軽にお問い合わせ下さい!

青葉区青葉台周辺でオススメの個別指導塾をお探しの

高校生、浪人生、保護者の方はコチラ↓